陶芸の説明

陶芸とはいわゆる“やきもの”をつくる技術のことで、その種類は、原料が土からできる陶器と石の粉からできる磁器と大きく2つに分けられます。これらの原料を細かくくだき水をくわえ、粘土状にしたもので皿や壺、花びんなどの形を作り、窯に入れて高温で焼いて作られます。やきものは日本各地で、その土地の特徴をいかして発達して伝えられてきたので、それぞれの地名がやきものの名前になっているものもたくさんあります。

制作工程

- ステップ 1粘土を作る

まずは原料となる良い土・石を選び、集めた原料を粘土状に仕上げます。

- ステップ 2形を作る

円形の皿や壺、花びんなどは回転式の「ろくろづくり」で作ります。他にはひも状の粘土を積み上げて形を作る「ひもづくり」や坂状にうすくした粘土を立体形に組み立てる「たたらづくり」などがあります。

- ステップ 3窯で焼く(素焼き)

まず素焼きと言って粘土で形ができあがった作品を、釉薬をかけずに約600~950度の温度で焼きます。これにより少し固まり釉薬をかけやすくする効果があります。

- ステップ 4うわぐすりをかける

作品の表面に釉薬と呼ばれるうわぐすりをかけることにより、ガラス質の膜ができます。

- ステップ 5窯で焼く(本焼)

陶芸の仕上げは作品を焼いて固めることです。土や釉薬の種類や成分に合わせて、焼く時の温度や時間を決めます。

技法紹介

鉄絵(てつえ)

酸化鉄(さびた鉄のこと)をふくむ絵の具で模様を描き、焼くと透明になる釉薬をかけて本焼きをします。焼くことによって絵の具にふくまれている鉄分の色が変わることを利用した陶芸の基本となる作りかたです。

染付(そめつけ)

染付とは、素焼した白い色の器に、コバルトをふくんだ呉須という絵の具で模様を描き、その上に透明な釉薬をかけて本焼したものです。中国では元の時代(12世紀ころ)から作られていました。

色絵(いろえ)

色絵は、透明な釉薬をかけて本焼した上に、絵の具で模様を描き、約800度の低い温度で焼いて仕上げます。そのため上絵ともいいます。昔から伝わる色絵の作りかたは、和絵の具とよばれる絵の具を使います。赤、青、黄、緑、紫などの色をつけることができます。洋絵の具を使う方法もあります。

青白磁(せいはくじ)

青白磁は、白い石を原料とした磁器土から作られています。素焼した器に、焼くと青味のでる鉄分を少しふくんだ釉薬をかけて焼いた作品のことで、中国で焼かれたものが始まりです。

焼くと透明になる釉薬をかけて作り、器の白さをいかしたものを白磁といいます。鉄分をふくんだ土に、焼くと青緑色になる釉薬をかけてできたものを青磁(青瓷)といいます。

象嵌(ぞうがん)

象嵌とは器の表面を彫り、その彫った部分に色のちがう粘土を嵌めこんで模様をつけます。

練上げ(ねりあげ)

練上げの作品は、さまざまな色の粘土をつみ重ねたりはり合わせて作ります。粘土の組み合わせ方によっていろいろな模様を作ることができ、断面の模様が器の表面にあらわれるようにします。

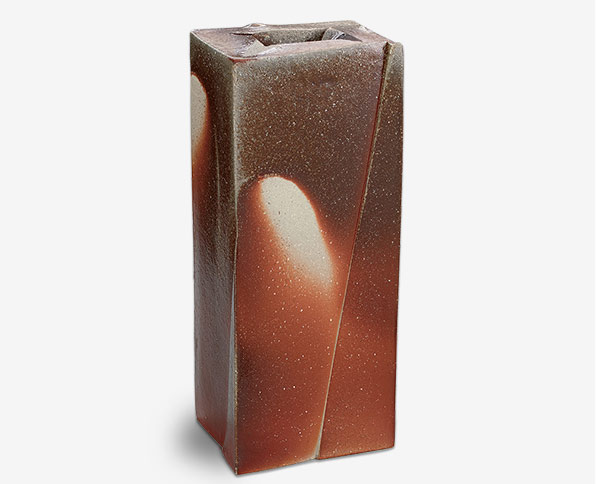

備前焼(びぜんやき)

備前焼は、岡山県備前市周辺でつくられている焼締陶器です。釉薬がのりにくい性質のヒヨセと呼ばれる粘土を使い、釉薬を使わずに高温で長時間焼き締めるため、土そのものの味わいが生かされたやきものに仕上がります。窯への詰め方や焼成時の炭や灰などの工夫により変化に富んだ模様が生み出され、ひとつとして同じ陶器にはならないことが魅力です。

白磁(はくじ)

白磁は、陶磁器の原料になる岩石を粉にしてできた白色の粘土に透明な釉薬をかけてつくります。中国・宋時代の代表的なやきもので、日本でも江戸時代初頭から九州の有田地方で制作が始まりました。色絵や染付の素地としても用いられています。

墨はじき(すみはじき)

墨はじきは、17世紀から鍋島(佐賀鍋島藩の御用窯で献上品としてつくられていた焼物)でつかわれた白抜きの技法です。素地に墨で文様を描き、その上を絵の具で塗ると、墨に含まれる膠(にかわ)が撥水剤となり絵の具を弾きます。その後、素焼きの温度で焼くと墨で描いた部分が飛び、白抜きの文様が現れます。

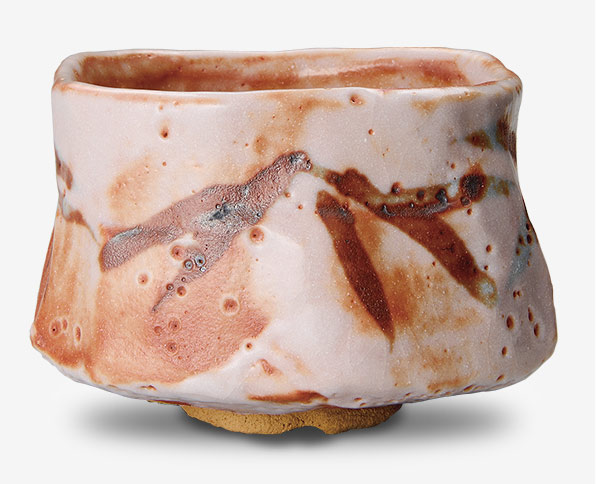

志野(しの)

志野は、卵殻色の百草土(もぐさつち)を使い、その上に白い長石釉を厚くかけてつくります。長石釉による不透明な乳白色が特徴です。

鉄釉(てつゆう)

鉄釉とは、鉄を含む釉薬の総称です。鉄の含有量によって黒色、茶色、黒褐色、柿色などの違いが生まれます。なかでも、5%程度の鉄を含む黒っぽい釉薬は天目釉と呼ばれています。

釉裏金彩(ゆうりきんさい)

釉裏金彩とは、釉薬の上に金箔や金泥を施し、さらにその上に違う種類の釉薬をかけて焼き上げる技法です。種類の違う釉薬を使って箔を覆うため、焼成温度を適正に保つことが難しい高度な技術です。釉薬に覆われることで金の耐久性が高まり、落ち着いた風合いとなります。

萩焼(はぎやき)

萩焼は山口県萩市、長門市、山口市を中心に作られている陶器です。大道土(だいどうつち)、金峯土(みたけつち)、見島土(みしまつち)など茶陶に適した土を使ってつくられます。絵付けなどの装飾はほとんどおこなわれず、土の風合いが魅力のひとつです。

灰釉(かいゆう・はいゆう)

草木の灰でつくった釉薬のことを灰釉(かいゆう・はいゆう)と呼びます。柞(いす)灰類(楢や栗の木の皮)、土灰類、藁灰類の3種に大別され、それぞれ淡青、淡青緑、乳白色の釉薬となります。

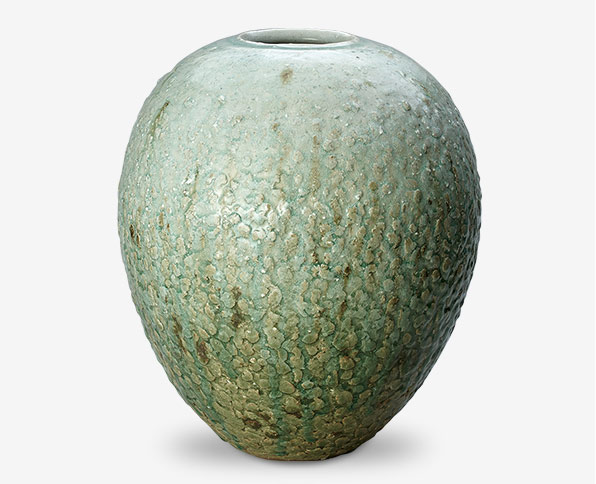

青磁/青瓷(せいじ)

青磁とは、鉄分を含んだ釉薬が還元炎(焼成時に酸素の供給を抑えた状態の炎)によって、薄い青緑色に発色した陶磁器のことをいいます。磁土でつくられたものを青磁、陶土でつくられたものを青瓷と区別することもあります。

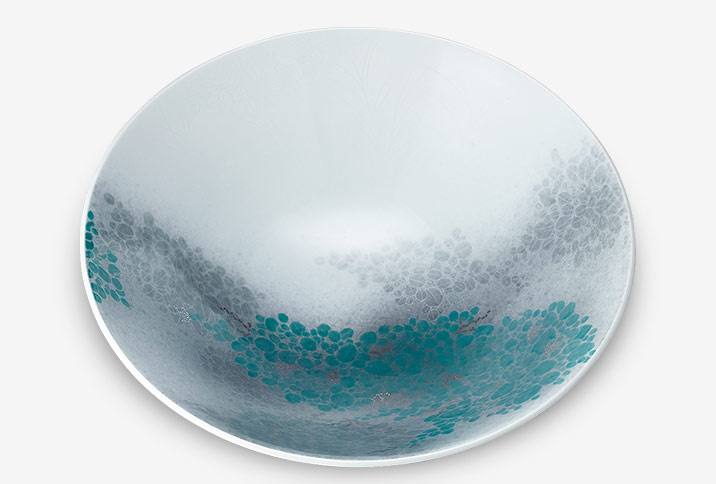

金彩/銀彩(きんさい/ぎんさい)

金や銀の泥(金箔を粉末にして溶いたもの)、箔などで、無地の下地や釉薬の上に模様を施し、窯に入れて焼付ける技法。金彩、銀彩は下地の絵の具の焼付け温度よりも低い温度で焼付け、その表面を磨いて艶を出します。

窯変(ようへん)

陶磁器の焼成で、釉薬の種類や酸化・還元などの窯内の状態によって予期しない変化が現れたもの。備前焼や信楽焼など釉薬を使わないやきもののひびや、炎、降灰による変化も窯変に含まれます。

彩磁(さいじ)

成形した磁器の素地に模様を描き色をつけたあとで、透明な釉薬を掛けて本焼きします。描く模様が美しく見えるように、素地には白い磁土が使われます。

陶芸の作家一覧

主な産地

信楽焼

信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町周辺で作られている陶器です。その特徴は、粗い土質の粘土を使った素朴な風合いにあります。窯の中の灰が付着することでできる自然な景色が深い味わいをもたらします。

伊万里焼・有田焼

伊万里焼・有田焼は、佐賀県有田町周辺で作られている磁器のことです。陶石から作られた磁器のため、滑らかな手触りでありながら耐久性に優れ、白磁に染め付けられた鮮やかな呉須と赤の配色が特徴です。

九谷焼

九谷焼は、石川県の南部を中心に作られている磁器です。その特徴は上絵付けにあり、「五彩」と呼ばれる緑・黄・赤・紫・紺青の5色の絵の具を使い、花鳥や山水の絵柄を大胆な構図で繊細に描きます。

美濃焼

美濃焼は、岐阜県の東濃地方で作られている焼き物です。ひとつの様式を持たず多様な種類が存在し、織部や志野、黄瀬戸をはじめとする15種類が伝統工芸品として指定されています。