金工の説明

金工とは金属を使ってつくる工芸品のことです。金属と聞いてどんなものを思いうかべますか?金属は私たちの身のまわりにたくさん存在します。金属は他の工芸品の素材とは大きくちがう特徴があります。

制作工程

- ステップ 1金属を選ぶ

- ステップ 2

- 溶かして形を作る

- たたいて形を作る

鋳金は、金属の高温で溶けるという性質をいかし、型に流しこんで固めて形を作ります。形の作りかたは蝋型・惣型・込型があり、この型をつくる作業が一番重要になります。

鍛金は、金属のたたくとのびて広がるという性質をいかし、たたいて形をつくります。金属そのままではかたいので、熱してやわらかくしてたたくという作業を何回もくり返します。

- ステップ 3模様をつける

金属の表面に鏨という特別な刀先のノミを使っていろいろな形の模様を線で彫ったり、彫った部分に別の金属をうめこんだり、いろいろな技法があります。

技法紹介

鋳金(ちゅうきん)

溶かして形を作る技法です

蝋型(ろうがた)

蝋で作った型に砂と粘土を混ぜた鋳型材を塗り、その型を蝋がなくなるまで焼きます(脱蝋)。次に熔けた金属を流しこみ、さめたら型をこわします。熱で蝋が熔けてなくなり、蝋で作った形そのままに作品をつくることができます。

惣型(そうがた)

砂と粘土をまぜた土で形の輪郭にあわせた型紙の板を直接回転させて、型を作ります。おもに茶道で使われる茶の湯釜や、お寺のつり鐘などがつくられます。型から取り出した釜は、熱しながら漆やおはぐろなどを塗って、独特の美しい色に仕上げます。

込型(こめがた)

まず、粘土で元の形を作り、その形を写して石こうで原型を作ります。原型を鋳物土でおおい、形を写して外型を作り、次に少し小さい中型を作ります。

吹分(ふきわけ)

吹分とは別々に溶かした違う種類の金属を、同一の鋳型にタイミングをずらして注ぎ込む鋳金技法です。流麗な美しい文様を表現することができます。

鍛金(たんきん)

たたいて形を作る技法です

鍛金(たんきん)

木台の凹部の上で、板状の金属を木づちでたたいて曲げます。そのあと当金といういろいろな形の鉄の棒を木台にさし、だんだんと形を作ります。ひとつの作品ができあがるまでには何万回もたたきます。

接合せ/矧合せ(はぎあわせ)

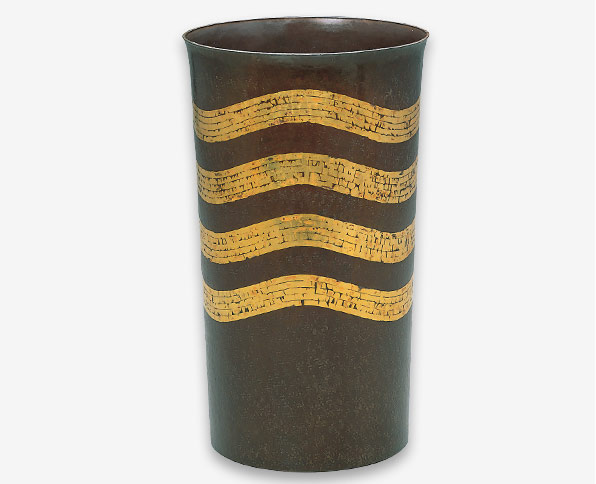

矧合せとも書き、パッチワークやストライプのように、違う金属の板をくっつけてたたき、形をつくります。

木目金/杢目金(もくめがね)

木目金とは木目のような模様に仕上げる技法です。種類の異なる金属を複数枚重ね、熱で溶着させたものをたたいて伸ばし、木目模様が出るように鏨(たがね)で削ります。この地金をさらに叩いて形をつくります。

彫金(ちょうきん)

模様をつける技法です

彫り(ほり)

金属の表面に鏨を使っていろいろな模様を表現します。V字型の刃先で線を彫る基本の毛彫り、三角形の刃先で連続する細い線を彫る蹴り彫り、金属を切る鏨の刃先をさらに鋭くして彫る削り彫り等があります。

象嵌(ぞうがん)

金属の表面に模様を彫り別の金属を嵌めこんで、それぞれの金属の色や質感のちがいによって模様を表現します。

打ち出し(うちだし)

金属の板をいろいろな鏨を使って、表裏の両面から何回も打つことによって立体的な形をつくります。できあがった形はもり上がりが高いものと、ブローチや着物の帯どめ金具のような低いものがあります。

布目象嵌(ぬのめぞうがん)

布目象嵌とは、地金となる金属に、鏨(たがね)を使い縦横の細い溝を彫り、その溝に薄い金や銀、鉛などを嵌め込む技法です。縦横の細い溝が布の織り目のように見えることが布目象嵌の名前の由来といわれています。

金工の作家一覧

主な産地

南部鉄器 Open in new window

南部鉄器は、岩手県盛岡市、奥州市を中心に作られている金工品です。使い込むほどに風合いが変わっていく素朴な美しさが特徴です。

高岡銅器 Open in new window

高岡銅器は、富山県高岡市周辺で作られている銅器です。その特徴は、彫金による装飾にあります。さまざまなタガネを使いわけながら線や面を彫り込むことで、模様を作ります。

山形鋳物 Open in new window

山形鋳物は、山形県山形市周辺で作られている金工品です。鉄器がもつ重厚な存在感はそのままに、薄くきめ細かな肌感が特徴です。技術の進化とともに鉄のほかにも銅合金、アルミの鋳物も増えています。

肥後象がん Open in new window

肥後象眼は、熊本県熊本市で作られている金工品です。銃身や刀鐔などに施される装飾として発展してきましたが、今では装身具やインテリアなどにその技術が受け継がれています。