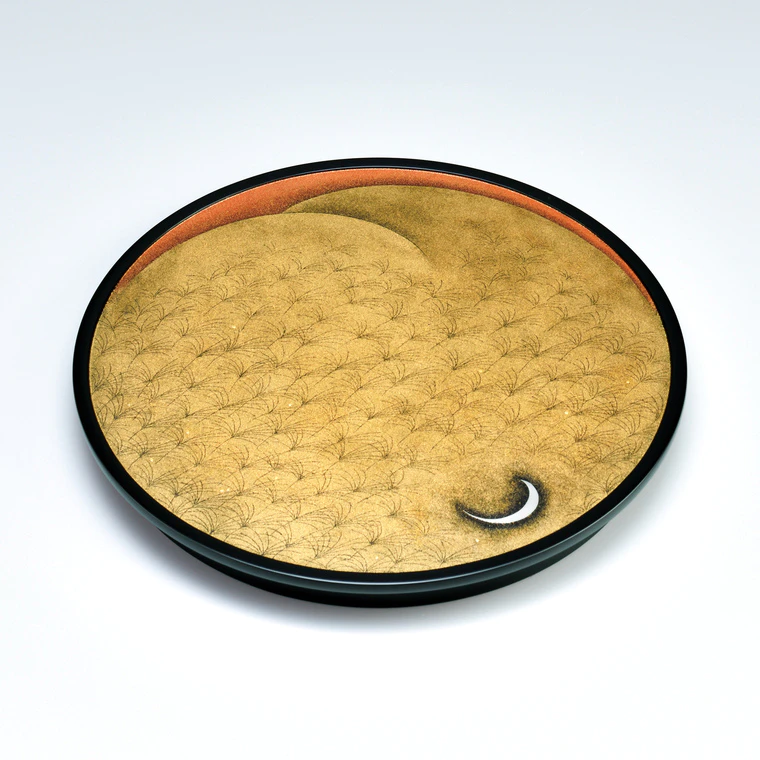

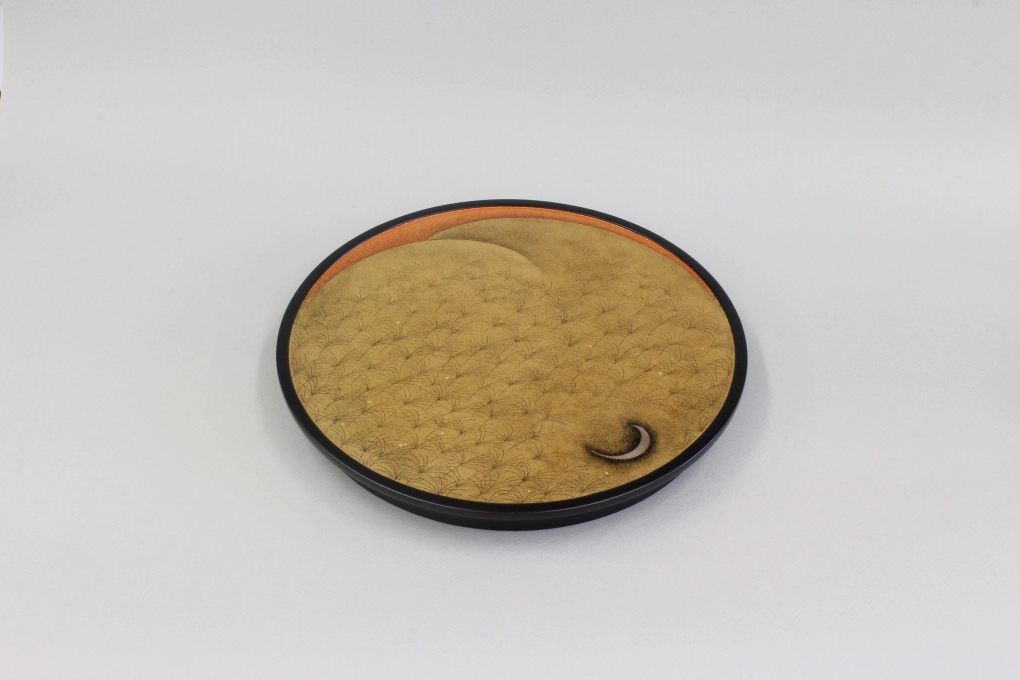

蒔絵刻盤

まきえときばん 高さ 3.3 / 径 30 cm / 2019年市島 桜魚 (いちしま おうぎょ)

1958 -- 漆芸

-

価格帯

¥300,000 - 5,000,000

Info

ギャラリージャパンでの作品の価格は、作家が自ら決めた価格をそのまま掲載しています。

閉じる - 日本工芸会展覧会での受賞回数 : 2

作品について

夜が明け始め、朝を迎える。日が落ち始め、夜の帳が降りる。

明けゆく、暮れていく。移ろう時間の色の変化は実に魅力的です。

「刻」という作品名には、そんな想いを込めました。

技法について

・蒔絵(まきえ)

この作品での蒔絵は「引っ掻き技法」によるものです。

蒔絵で使用する粉には、大きく分けて金粉一粒が球体をしているもの(丸粉)と、金平糖や米粒を押しつぶしたような平たい形状のもの(平目粉)があります。粒の荒さも手で持てるような大きいものから、水と擦り合わせて混ぜることができるほど細かいものまで、様々な種類があります。

「引っ掻き技法」では、焼梨子地という薄くて平たい金粉を使用しています。

加飾可能となった器物に黒漆を塗り、金粉を蒔きます。蒔き終わったら、塗り込んだ漆(金粉下の漆)が乾かない間に文様を引っ掻いて落とし、現わしていくことになります。このような技法ですので、下描きをすることができません。

ここには、薄を引っ掻きによって表していますが、最初のひと掻きで作品の全てが決まると言っても過言ではありません。どれだけ経験を積んでも、最も緊張し集中する一瞬です。

・平文(ひょうもん)

平文とは、金や銀などの金属の薄板を文様に切って漆面に張り付け、その後、全面に漆塗り込め、漆の塗膜を炭で研ぎ出して金属の文様を現す技法です。

私が作品で使用している平文では、全てが純金・純銀の板金です。この作品の右下方にある三日月が平文です。板金から三日月を切り出す作業も難しいですが、それを器物に馴染ませて完全に密着させる工程は特に難度が高く、厳しさを体感しながら作業に向き合っています。

作品詳細

-

分野漆芸

-

サイズ高さ 3.3 / 径 30 cm

-

発表年2019

-

限定一点物

この作品の技法

蒔絵 (まきえ)

蒔絵は日本独自に発達した漆芸の代表的な技法で1200年ほど前から行われています。器の表面に細い筆を使って漆で絵を描き、その漆が固まらないうちに上から金の粉を蒔きつけて模様をあらわします。

平文 (ひょうもん)

金や銀などの金属を、薄い板にのばしてからいろいろな形に切りぬいて模様をつける技法を平文と呼びます。

この作品の入選情報

- 第66回 日本伝統工芸展 (2019)

- 入選