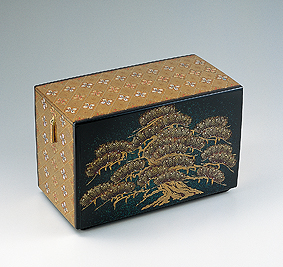

蒔絵螺鈿小箪笥「青松」

まきえらでんこだんす「せいしょう」 高さ 19.1 x 幅 15.8 x 奥行 29.8 cm / 2006年室瀬 和美 (むろせ かずみ)

1950 -- 漆芸人間国宝 (重要無形文化財保持者)

-

価格帯

¥2,000,000 - 30,000,000

Info

ギャラリージャパンでの作品の価格は、作家が自ら決めた価格をそのまま掲載しています。

閉じる - 日本工芸会展覧会での受賞回数 : 3

作品について

蒔絵とは、漆で文様を描き、その漆が固まらないうちに金粉を蒔いて、文様を表す技法。その中でも研出蒔絵は、奈良時代から連綿と続く最も古い蒔絵の基本技法で、作家が得意とするものである。本作品では特に側面に描かれた老松の幹に注目していただきたい。古木の質感を出すために、作家自ら金塊を鑢ですり下ろして作った、古式の粉を用いている。整えたり加工していない粉のため、粒子のひとつひとつが主張し、樹皮のゴツゴツとした雰囲気が良く出ている。その他にも蒔絵、螺鈿共に見所が多い本作品の制作には、約2年を要している。

作品詳細

-

分野漆芸

-

サイズ高さ 19.1 x 幅 15.8 x 奥行 29.8 cm

-

発表年2006

-

限定一点物

この作品の技法

乾漆 (かんしつ)

粘土で形を作り、その形を石こうで型にします。型に麻布を必要とする厚さに漆で貼り重ねて、型からはずして形を作ります。その後、さらに漆を塗って仕上げます。

麻の繊維は漆がしみこむと強くなるので、丈夫で自由な形を作るのに適しています。

蒔絵 (まきえ)

蒔絵は日本独自に発達した漆芸の代表的な技法で1200年ほど前から行われています。器の表面に細い筆を使って漆で絵を描き、その漆が固まらないうちに上から金の粉を蒔きつけて模様をあらわします。

螺鈿 (らでん)

螺鈿はアワビや夜光貝、白蝶貝などの貝がらの輝いた部分をうすくして使います。「螺」は巻き貝をさし、「鈿」にはかざるという意味があります。螺鈿は、1300年ほど前に中国大陸から伝わった技法で正倉院の宝物にも見ることができます。

この作品の入選情報

- 第53回 日本伝統工芸展 (2006)

- 入選

オーダー制作、購入可能な作品など、お気軽にお問合せください