日本で唯一の工芸専門の国立美術館「国立工芸館」が金沢に開館したことは、石川がいかに深く工芸文化と結びついているかを物語っています。

江戸時代、加賀百万石を治めた前田家は、文化によって藩を豊かにしようと、諸国から優れた作家や芸術家を招き、ものづくりの土壌を育てました。武家の美意識と町人の自由な感性が交わることで、日々の暮らしに根ざした用の美は、やがて精神性をも映し出す芸術へと昇華していきました。

漆芸、陶芸、染織、金工——多彩な技が今も息づく石川の工芸。

本特集では、その伝統に現代の感性を重ね、新たな美を切り拓く45人の作家をご紹介します。

- 能登半島地震および豪雨災害で被災した石川工芸の復興支援のため、本特集による売上の一部を公益社団法人日本工芸会を通じて寄付いたします。

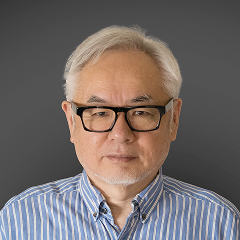

吉田 幸央

日本工芸会 石川支部 幹事長

陶芸

石川と福井の両県をまたがる狭い地域に、11名もの人間国宝の作家を擁し、様々なジャンルの150名を超える作家が工房を持ち、お互いに影響を与え合いながら暮らしている全国的にも希有な地域。それが、工芸会石川支部です。今回、この地で毎年行われている「石川の伝統工芸展」の魅力を世界の皆様に知っていただきたいという思いから、ギャラリージャパンさんのご厚意でこの企画は始まりました。個性と創造性とそして圧倒的な技術力を持つ日本工芸会石川支部の会員45名による、単なる職人技ではない魅力あふれる作品の展示となっています。本物の素材と揺るがない伝統技法によって紡ぎ出された工芸品の数々に接し、手元に置いていただける機会となれば幸いです。

中川 衛

人間国宝

金工

金沢の工芸は藩政時代、京都、江戸から著名な作家を招聘し武具、調度品の制作と職人達の指導を行ったこと、そして、藩内には御細工所を設け武具の手入れ、制作から工芸品の制作まで行っていた文化政策がはじまりです。現在の漆器、染色、木竹工、象嵌です。武士社会の必需品が主で、堅牢で優美で品格高い美しさがあるものです。今日の工芸品はこれが基礎となり幾多の隆衰微を繰返しながら発展してきました。

これからも歴史ある貴重な伝統技術を継承できるように、弛まぬ研鑽をするほか、現在の生活様式の中で伝統工芸品の在り方を求め、様々な情報を知り新しいデザイン開発されたもの、表情豊かな作品制作をして工芸品が多くの方に親しまれるようにしたいと思っています。また、将来で絶えることなく継承されるための後継者育成も重要課題としています。

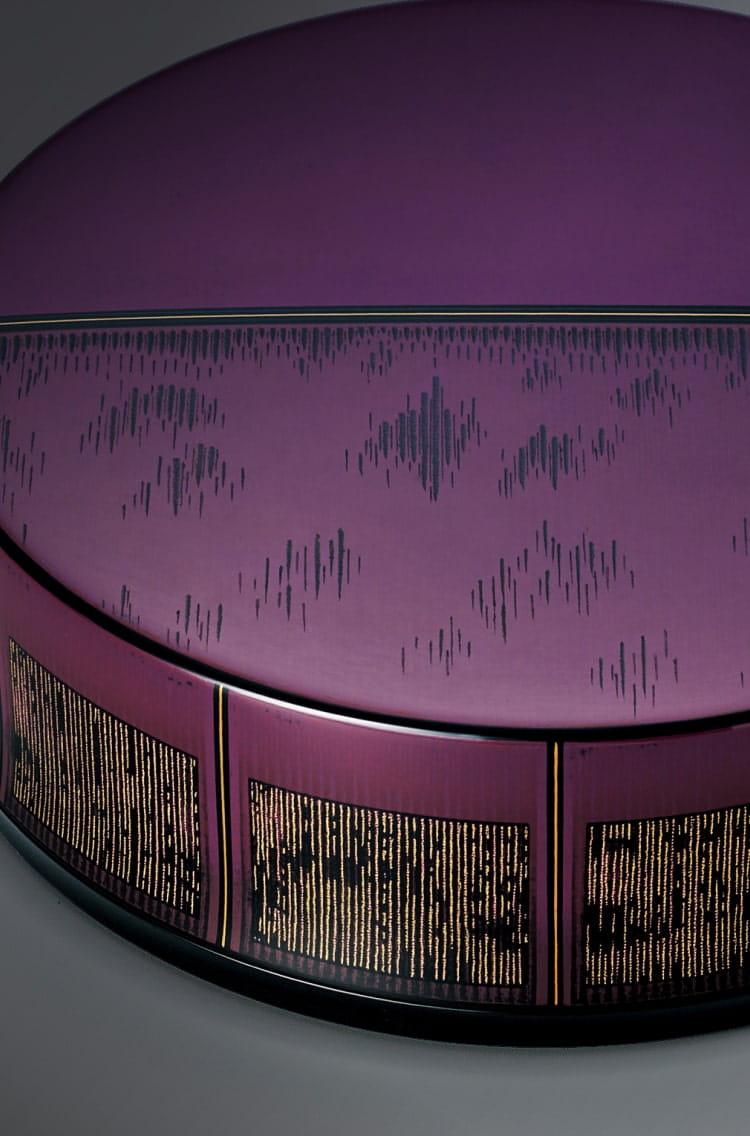

山岸 一男

人間国宝

漆芸

未来に向けて、石川の工芸家の今

石川県は、能登と加賀の二国で成り立ち海岸線の総延長は250キロメートルに及びます。能登は畠山文化を色濃く残し寡黙で働き者が多いといわれます。天然の良港に恵まれ北前船文化の花が繁栄を極めました。大藩加賀前田家の文化奨励策により、「百工比照」が示すが如く、数々の工芸技術が今日まで受け継がれてきました。人間国宝の認定者は11名を数えます。

大藩加賀の象徴ともいえる石川の工芸を担う若者が、先達さんの思いを受け継ぎ次世代に繋がることが私達の願いであります。

末筆ながら、令和6年元旦の能登半島地震において多くの方々が被災されました。石川の工芸家が心折れることなく復興をめざしています。皆様方の石川の工芸家への御理解を心よりお願い申し上げます。